बॉलीवुड के बहुआयामी अभिनेता राज कपूर का जन्म शती वर्ष (14 दिसंबर, 1924 – 2 जून 1988) शरू हो चुका है। पिछले ही दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर दिवंगत राज कपूर का खानदान मिला था। इस अवसर की तस्वीर मीडिया की सुर्ख़ियों में थी। संयोग यह भी है कि चलचित्र जगत के शोमैन राज कपूर के सबसे चहेते प्रगतिशील कथाकार ख्वाज़ा अहमद अब्बास की भी 110वीं जयंती (7 जून 1914 – 1 जून 1987) भी जश्न -ए -क़लम द्वारा मनाई जा रही है। संयोग से, इस मौक़े पर दिल्ली में ही भारत विभाजन पर उनकी प्रसिद्ध कहानी ‘सरदारजी’ का एकल मंचन किया गया था। ऐसे क्षणों में, इस अस्सी पारी पत्रकार के मन-मस्तिष्क – पटल पर आर.के. प्रोडक्शन की श्वेत-श्याम फिल्मों का नोस्टाल्जिया छा गया।

यह दौर लेखक की किशोर अवस्था का था। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की त्रिमूर्ति किशोर-किशोरियों के मन-मस्तिष्क पर कब्ज़ा किये रहती थी। इसके बाद किसी अन्य का स्थान था तो वह ‘चाचा नेहरू’ का था। साहित्य ही नहीं, फिल्में भी समाज का चलता-फिरता दर्पण होती हैं। समकालीनता के अभाव में फिल्में पिट भी जाती हैं, और हिट भी रहती हैं। राज कपूर की फिल्मों में तत्कालीन समाज की धड़कनें सुनाई देती हैं। यह नेहरू का दौर था जब भारत औपनिवेशिक काल से मुक्त हो कर स्वतंत्रता के काल में प्रवेश कर चुका था। देश- विभाजन के दर्द की विरासत लिए संक्रमण काल के गलियारों से जनता और नेहरू-नेतृत्व गुज़र रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के लाखों विस्थापितों की दारुणिक कथाएं गूँज रही थीं शहरों और कस्बों में। ज़ख़्मी देश के जिस्म पर मरहम कैसे लगे, इस नज़रिये से बॉलीवुड की फ़िल्मों ने निश्चित चमत्कारिक भूमिका निभाई थी; राज की फिल्में अग्रिम कतार में रहीं। इस जगह यह भी याद दिलाना समीचीन रहेगा कि नेहरू -युग की आधारभूत गूँजें थीं – बहुलतावाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन मूल्यों की अनुगूंजें कपूर फिल्मों में सुनाई देंगी।

आज जब यह लेखक छह -सात दशक पीछे मुड़ कर देखता है तो बरसात, आवारा, श्री 420, जागते रहो, अनाड़ी जैसी ब्लैक एंड ह्वाइट फिल्में याद आने लगती हैं; भारत सामंती समाज से पूंजीवादी औद्योगिक समाज में प्रवेश करता है; गांव-कस्बों से शहरों की तरफ शिक्षितों का गमन होता है; शहरी धनिक मनचले ग्रामीण किशोरियों को फंसाते हैं। राज कपूर ने अपनी फिल्मों में उच्च वर्गीय नैतिकता व पुरुष सत्ता बनाम स्त्री अस्तित्व के द्वंद्व, शहरी धनिक वर्ग की मक्कारियां व सफेदपोश लुटेरों की संस्कृति जैसी प्रवृत्तियों को सफलतापूर्वक चित्रित किया है। ऐसी प्रवृत्तियां बरसात, आवारा, श्री 420, अनाड़ी, फिर सुबह होगी, छलिया जैसी फिल्मों में प्रतिबिंबित हुई हैं।

निर्माता+निर्देश +अभिनेता राज कपूर ‘आवारा’ में सवर्ण न्यायाधीश की नैतिकता व पुरुष सत्ता की परत -दर -परत उघाड़ते जाते हैं। मनुष्य के चरित्र पर परवरिश और वातावरण का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इस प्रक्रिया का चित्रण इस मूवी में है। यह फिल्म जितनी लोकप्रिय भारत में थी, उतनी ही तत्कालीन सोवियत संघ (समाजवादी रूस) में थी। आज भी रूस और सेंट्रल एशिया के देशों में फिल्म का टाइटल गीत “आवारा हूं, गर्दिश में हूं या आसमान का तारा हूं, आवारा हूं“ की धुन लोगों के होठों पर थिरकती हुई मिल जाएगी। इसी तरह ‘जागते रहो’ में महानगरीय समाज के पाखण्ड की कितनी तहें हैं, यह दर्शाया गया है। इसका फिल्मांकन महानगर कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में हुआ था।

कई वर्ष बाद महाश्वेता देवी के उपन्यास पर ‘हज़ार 84 की मां’ बनी थी। उसकी भी कथावस्तु भद्र लोक के पाखण्ड को उघाड़कर रखना थी। ’श्री 420’ में बॉम्बे (अब मुंबई) मानवीय संबंधों के वस्तुकरण का सुन्दर चित्रण किया गया है। इसके साथ ही एक रोज़ आम जन के सिंहासन पर बैठने की आवाज़ (गीतकार- शैलेन्द्र) भी सुनाई देती है। यहीं फैज़ याद आने लगते हैं – लाज़िम है, हम भी देखेंगे जब तख्त गिराए जायेंगे। नेहरू काल में ही ‘फिर सुबह होगी’ फिल्म आई थी जिसमें राज कपूर और माला सिन्हा प्रमुख भूमिका में थे। फिल्म की अंतर्कथावस्तु थी संबंधों का अमानुषीकरण और आशा की किरण। फिल्म का गीत ‘वो सुबह कभी तो आएगी’ ( गीत: साहिर लुधियानवी) को सुन कर कौन द्रवित नहीं होगा

इसी दौर में हिंदी क्षेत्र में ‘अनाड़ी’ की धमक सुनाई दी। एक भोले- भाले किरदार के रूप में राज की अभिनय शैली ने धूम मचा दी थी।

उनके लबों से निकले इस बोल को कौन भुला सकता है: किसी की मुस्कराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है (गीत: शैलेन्द्र)। पिछले साल ही राज कपूर के सबसे प्रिय गीतकार शैलेन्द्र की भी सौ वीं जन्म जंयती (30 अगस्त 1923 -14 दिसंबर 1966) मनाई गयी थी। ऐसे क्षणों में राज कपूर द्वारा अभिनीत ‘तीसरी क़सम‘ का याद आना स्वाभाविक है। इस फिल्म को तो राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाज़ा गया था। नेहरू-निधन के उपरांत बनी फिल्म का यह गीत ‘सजन रे झूठ मत बोलो, ख़ुदा के पास जाना है, न हाथी है, न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है’, कालजयी गीत है।

जहां यह नेहरू कालीन राजनैतिक नैतिकता को ललकारता है, वहीं मोदी-शासन की चरम याराना पूंजीवादी (क्रोनी कैपिटलिज्म) राजनैतिक नैतिकता को भी चुनौती दे रहा है; प्रसंगवश, संसद में संविधान पर दो दिवसीय बहस के दौरान सत्ता पक्ष की झूठ संस्कृति की झलकियां देखने को मिलीं। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इन शब्दों पर कोई विश्वास करेगा कि संविधान -निर्माण में सावरकर का भी योगदान है हालाँकि, विपक्ष नेता राहुल गांधी ने अगले ही दिन अपने वक्तव्य में झूठ की इबारत को ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने सावरकर के कथन से ही स्पष्ट कर दिया कि उनका विश्वास संविधान में नहीं था, वरन ‘मनु स्मृति’ में था। क्या मोदी भक्त इस गीत से कुछ सीख लेंगे

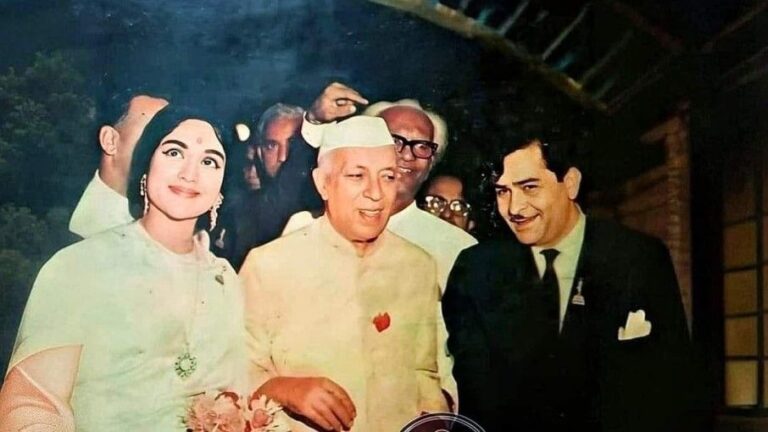

अभिनेता राज कपूर का जन्म शती वर्ष पर कपूर खानदान के साथ पीएम मोदी।

बीती सदी के पांचवें दशक में महात्मा गांधी के अनुयायी विनोबा भावे ने चंबल के बीहड़ों में एक मुहिम चलाई थी: दस्यु आत्म समर्पण। उस ज़माने में चंबल की घाटी डकैतों की अभयारण्य हुआ करती थी। माधो सिंह जैसे डाकू के आतंक से चंबल नदी से सटे क्षेत्र हमेशा भयग्रस्त रहते थे। विनोबा जी की प्रेरणा से कुछ डाकुओं ने सरकार को आत्मसमर्पण भी किया था। इसी से प्रेरित राज कपूर की प्रसिद्ध फिल्म थी: जिस देश में गंगा बहती है। मूवी के एक गीत ने काफी लोकप्रियता बटोरी थी। गीत के बोल हैं: आ अब लौट चलें, नैन बिछाए, बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। इस गीत में सामाजिक और राजनैतिक समसामयिकता प्रतिबिंबित हुई है।

नेहरू जी बच्चों की दुनिया में काफी लोकप्रिय थे। उनकी इस लोकप्रियता को दृष्टि में रख कर राज साहब ने बच्चों के लिए भी फिल्में बनाई थीं। मिसाल के तौर पर – बूट पुलिस, अब दिल्ली दूर नहीं। बूट पुलिस और उसके गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। एक गीत आज़ भी कानों में गूंजता है: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ,मुट्ठी में है तक़दीर हमारी, हमने क़िस्मत को बस में किया है। फिल्म में हाशिए के समाज के बच्चों की पीड़ा, सपने, संघर्ष, मेहनत और आर्थिक विषमता को उजागर किया गया है। इसके साथ ही करुणा और मानवीय दृष्टिकोण का पक्ष भी चित्रित है। राज कपूर के दौर में ही दूसरे निर्माताओं की दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, पैग़ाम, नया दौर, प्यासा, साहब बीबी गुलाम, जागृति, हम पंछी एक डाल के, तूफान और दिया, दो आँखें बारह हाथ जैसी क्लासिक फिल्में भी समानांतर बनती रही हैं; सामाजिक सुधार और समाजवाद की धाराएं भी इन फिल्मों में बहती रही हैं।

और अंत में,

इस लेखक को याद है। संगम का निर्माण चल रहा था। नेहरू जी मुम्बई गए हुए थे। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब नेहरू जी के साथ फिल्म के तीन प्रमुख कलाकारों की तिकड़ी (राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार) के चित्र प्रेस में काफी चर्चित हुए थे। शायद यह वक्त 1963 के आखिरी दिनों का था।

एक समय था जब लेखक को फिल्में देखने का काफी शौक था। इसी के चलते इस लेखक ने पहली बार मुंबई के चैंबूर स्थित स्टूडियो में राज कपूर को देखा था। ललिता पवार के साथ शूटिंग चल रही थी। बेहद खुशमिजाज थे राज कपूर। खुल कर हंसने के लिए तैयार। बिल्कुल हरफनमौला। यह वर्ष था 1962। इसके बाद उन्हें अंतिम दफा 1987 में दिल्ली में आयोजित अभिनेता सुनीलदत्त के कार्यक्रम में देखा था। रफी मार्ग स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में सुनीलदत्त का स्वागत किया गया था। वे मुम्बई से अमृतसर की शांति पदयात्रा पर थे। उनके साथ उनकी बेटी प्रिया दत्त थीं। दिल्ली पड़ाव के स्वागत आयोजन में राज कपूर भी शामिल हुए थे। सफेद ढीले ढाले कुर्ता पायजामा में थे। भीड़ में नितांत ‘कॉमन मैन’ दिखाई दे रहे थे। तब पहचाना था जब उन्हें भीड़ से हांफते हुए बाहर लाया जा रहा था। बेहाल थे। दीवार से सटे खड़े थेl कार को बाहर लाया जा रहा था। हांफते हुए चेहरे पर पीड़ा मिश्रित हंसी ज़रूर थी। राज कपूर को दमा से हांफते हुए देख कर इस रिपोर्टर को उनकी फिल्म ’मेरा नाम जोकर’ में मंच से उनकी विदाई की मुद्राएं याद हो आई थीं, जिनमें विरह, एकाकीपन, करुणा, जीने की उमंग और आत्म स्वाभिमान के भावों का समीकरण झलक रहा था: जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवाय जाना कहां