Lucknow Bibiyapur Kothi History

Lucknow Bibiyapur Kothi History

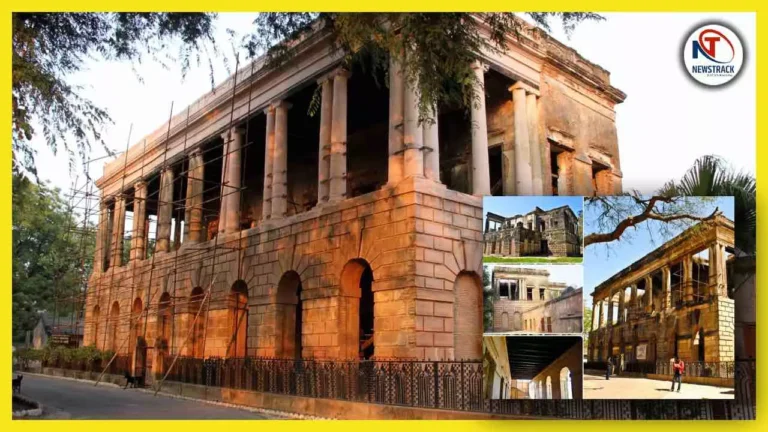

Lucknow Bibiyapur Kothi History: लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर और गंगा-जमुनी तहज़ीब का प्रतीक माना जाता है अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए विश्वविख्यात है। इस शहर की शानदार कोठियाँ और इमारतें न केवल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना हैं, बल्कि अवध के नवाबी युग की कहानियों को भी अपने में समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है बिबियापुर कोठी, जो गोमती नदी के किनारे पर, लखनऊ के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह कोठी अपनी भव्यता, ऐतिहासिक महत्व और वास्तुशिल्पीय विशेषताओं के कारण लखनऊ के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बिबियापुर कोठी का ऐतिहासिक परिचय

बिबियापुर कोठी का निर्माण 18वीं सदी के अंत में अवध के नवाब आसफ-उद-दौला (1775-1797) के शासनकाल के दौरान हुआ था। यह कोठी लखनऊ के बिबियापुर इलाके में, गोमती नदी के किनारे, दिलकुशा कोठी के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला ने अपने और अपने परिवार के विश्राम और मनोरंजन के लिए करवाया था। यह कोठी उस समय ब्रिटिश सरकार के महत्वपूर्ण मित्रों और मेहमानों के लिए एक आतिथ्य स्थल के रूप में भी उपयोग की जाती थी। इसके अलावा, यह एक शिकारगाह के रूप में भीकाम करती थी, जहाँ नवाब अपने शौक को पूरा करते थे।

बिबियापुर कोठी का ऐतिहासिक महत्व केवल इसके निर्माण तक सीमित नहीं है। 1797 में नवाब आसफ-उद-दौला की मृत्यु के बाद, इस कोठी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ आयोजित एक दरबार में ब्रिटिश गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने सआदत अली खान को अवध का नवाब घोषित किया, जिसने इस कोठी को अवध के सियासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया।

वास्तुकला और संरचना

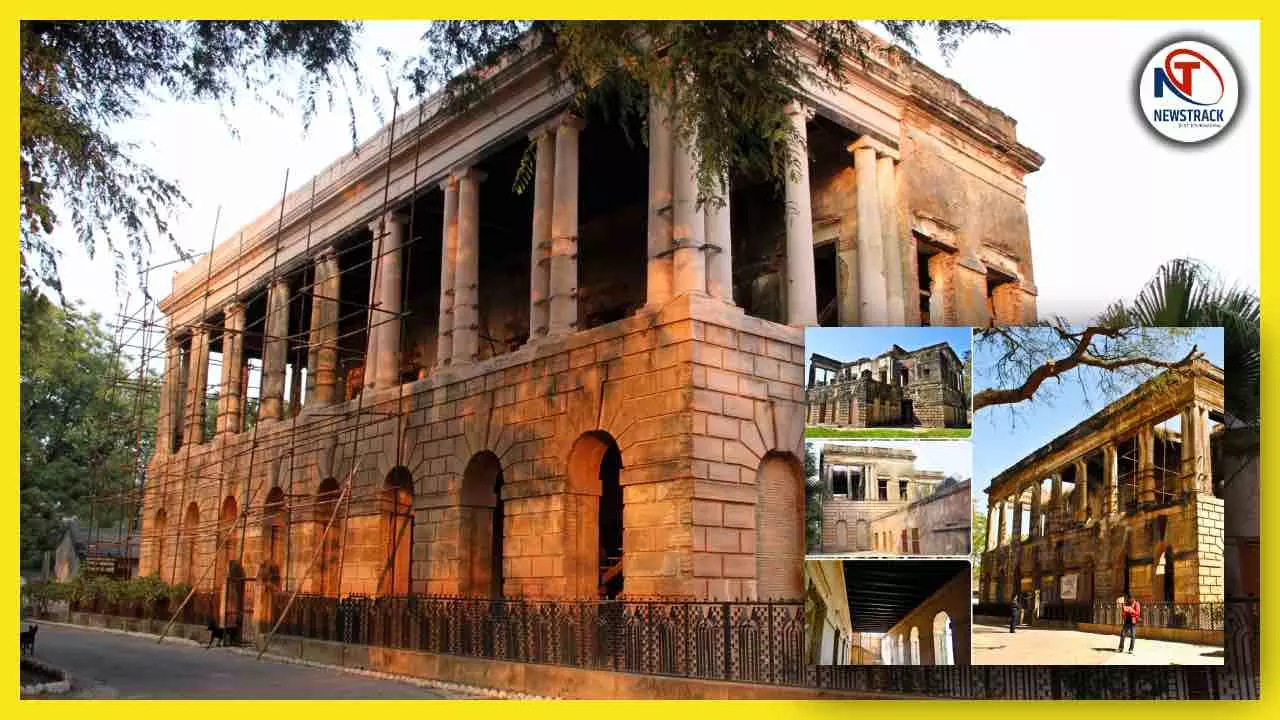

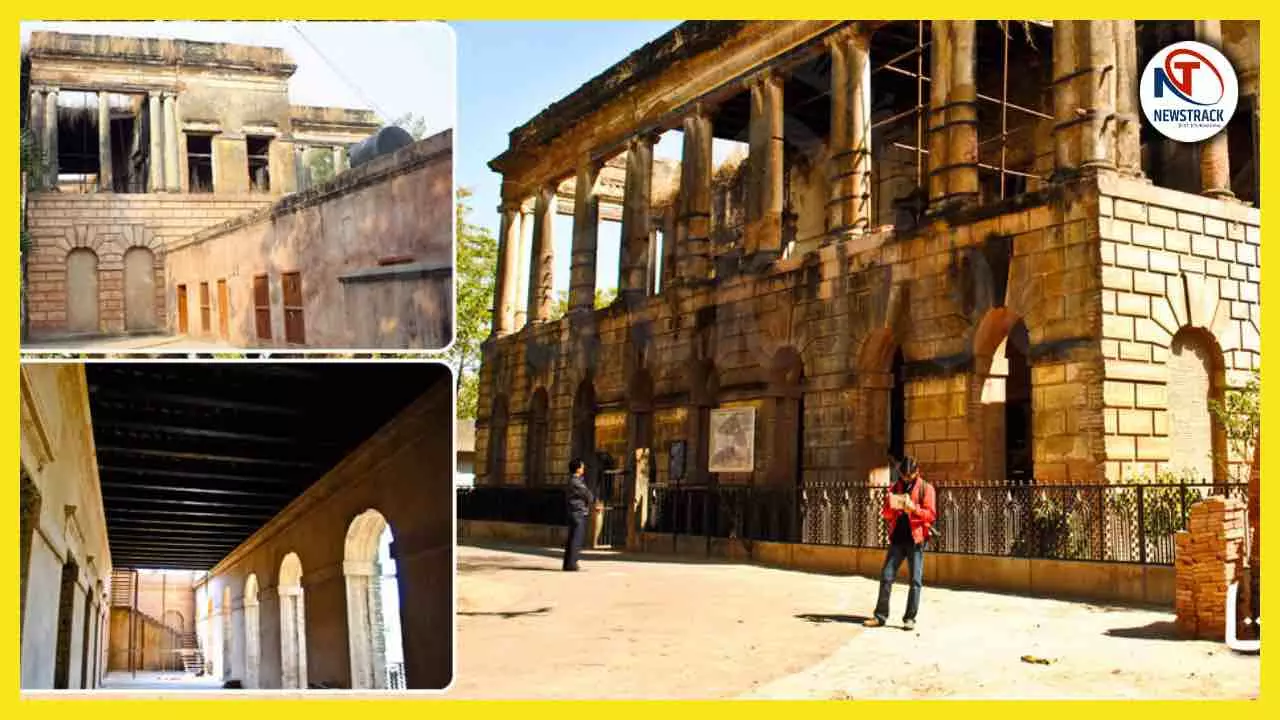

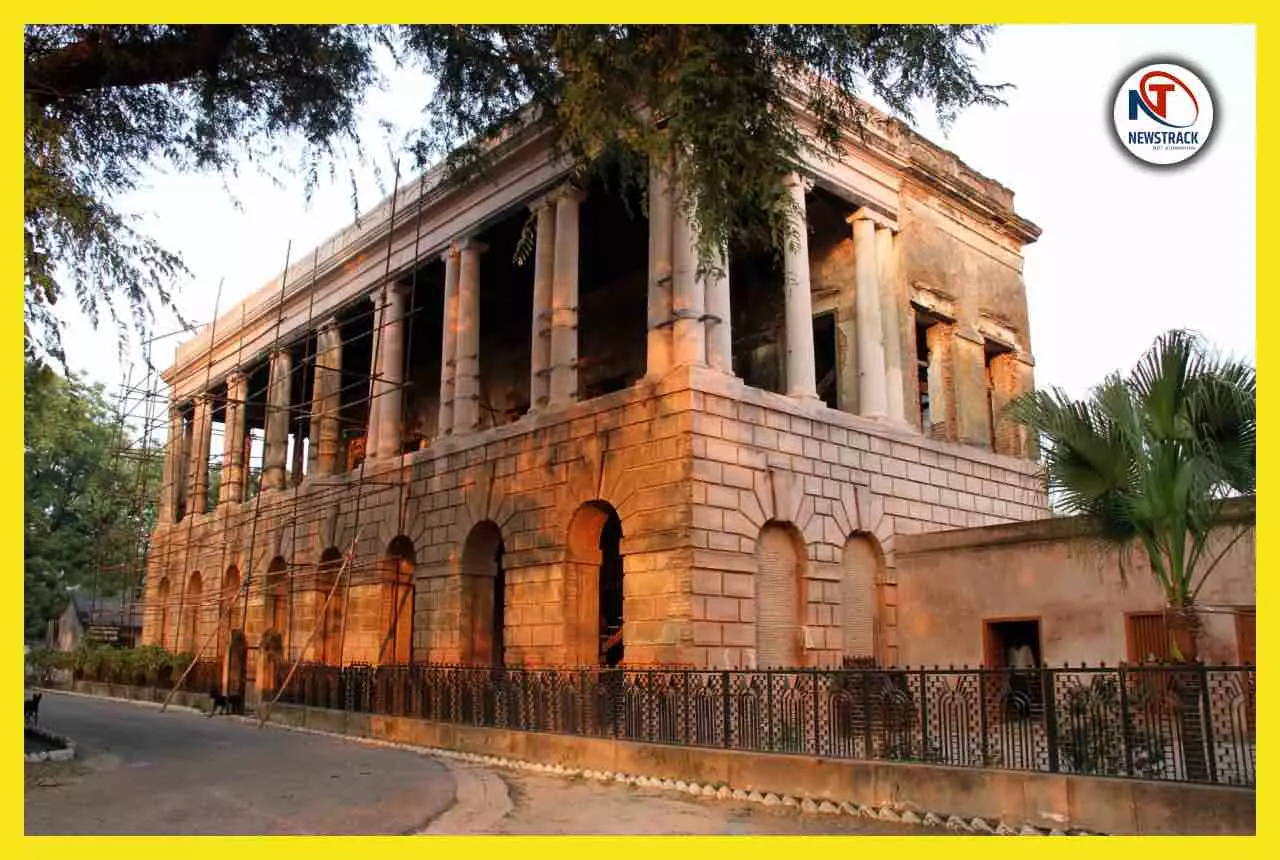

बिबियापुर कोठी न्यू क्लासिकल शैली में निर्मित एक दो मंजिला इमारत है, जो उस समय की यूरोपीय और अवधी वास्तुकला का अनूठा मिश्रण दर्शाती है। यह भवन एक आयताकार तल-विन्यास में बनाया गया है और लाखौरी ईंटों (पारंपरिक पतली ईंटें) और चूने के मसाले से निर्मित है। इसकी दीवारों पर चूने का मोटा पलस्तर किया गया है, जो इसे मजबूती और सुंदरता प्रदान करता है।

कोठी की बाहरी और आंतरिक संरचना में कई विशेषताएँ हैं जो इसे खास बनाती हैं।

बाहरी संरचना

कोठी की बाहरी संरचना में नवाबी और यूरोपीय शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार विशाल और भव्य है, जो मेहमानों का स्वागत करता था। कोठी की दीवारें मोटी हैं, जो इसे गर्मी से बचाने में मदद करती थीं। छत पर बने छोटे-छोटे गुंबद और मेहराबें अवधी वास्तुकला की विशेषता को दर्शाते हैं, जबकि इसकी सममित संरचना और स्तंभ यूरोपीय प्रभाव को दर्शाते हैं।

कोठी के चारों ओर खुला मैदान और बगीचे थे, जो इसे एक शिकारगाह और मनोरंजन स्थल के रूप में उपयुक्त बनाते थे।

आंतरिक सज्जा

कोठी के आंतरिक भाग को सजाने के लिए विशेष रूप से फ्रांस से मंगाई गई हल्की नीली टाइलें उपयोग की गई थीं, जो विशाल हॉल की दीवारों को अलंकृत करती थीं। ये टाइलें उस समय की विलासिता और नवाबों की समृद्ध जीवनशैली का प्रतीक थीं। कोठी के अंदर बनी सर्पिल लकड़ी की सीढ़ियाँ भारत में अपनी तरह की पहली मानी जाती हैं। ये सीढ़ियाँ न केवल कार्यात्मक थीं, बल्कि वास्तुशिल्पीय दृष्टिकोण से भी अनूठी थीं। हॉल और कमरों में ऊँची छतें और बड़े झरोखे थे, जो प्राकृतिक रोशनी और हवादार वातावरण के लिए बने थे।

पर्यावरणीय विशेषताएँ

बिबियापुर कोठी की एक विशेषता यह थी कि यह गर्मियों में भी ठंडी रहती थी। इसकी मोटी दीवारें और चूने-सुरखी का मिश्रण इसे प्राकृतिक रूप से ठंडा रखता था।

कोठी का स्थान गोमती नदी के किनारे होने के कारण भी इसे एक सुखद और शांत वातावरण मिलता था। यह विशेषता इसे नवाबों और उनके मेहमानों के लिए एक आदर्श विश्राम जगह बनाती थी।

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

बिबियापुर कोठी केवल एक भवन नहीं थी, बल्कि यह अवध के नवाबी युग की सांस्कृतिक और सियासी गतिविधियों का केंद्र थी। यहाँ आयोजित होने वाली महफिलें, शिकार के आयोजन और दरबार नवाबी संस्कृति की झलक होती थी। कोठी में ब्रिटिश अधिकारियों और नवाबों के बीच होने वाली बैठकों ने इसे राजनीतिक महत्व भी प्रदान किया।

शिकारगाह के रूप में उपयोग

बिबियापुर कोठी को नवाब आसफ-उद-दौला ने एक शिकारगाह के रूप में भी इस्तेमाल किया था। उस समय लखनऊ के आसपास के जंगल और गोमती नदी का क्षेत्र शिकार के लिए उपयुक्त था। नवाब अपने मेहमानों के साथ यहाँ शिकार के लिए आते थे और कोठी उनके लिए एक आरामदायक ठिकाना थी। यह शिकारगाह न केवल मनोरंजन का साधन थी, बल्कि नवाबों और उनके मेहमानों के बीच सामाजिक और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का जरिया भी थी।

सआदत अली खान का राज्याभिषेक

1797 में नवाब आसफ-उद-दौला की मृत्यु के बाद, बिबियापुर कोठी में एक ऐतिहासिक दरबार का आयोजन हुआ। इस दरबार में सर जॉन शोर ने सआदत अली खान को अवध का नवाब घोषित किया। यह घटना कोठी को सियासी इतिहास में एक विशेष स्थान देती है क्योंकि यह अवध के शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक थी।

ब्रिटिश मेहमानों के लिए अतिथि स्थल

बिबियापुर कोठी ब्रिटिश सरकार के महत्वपूर्ण मित्रों और मेहमानों के लिए एक आतिथ्य स्थल के रूप में भी जानी जाती थी। नवाब आसफ-उद-दौला और उनके उत्तराधिकारियों ने इस कोठी में ब्रिटिश अधिकारियों की मेजबानी की, जिससे अवध और ब्रिटिश सरकार के बीच राजनयिक संबंधों को बढ़ावा मिला। कोठी की भव्यता और सुविधाएँ इसे इस उद्देश्य के लिए आदर्श बनाती थीं।

वर्तमान स्थिति और संरक्षण

वर्तमान में, बिबियापुर कोठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है और इसे सैन्य डायरी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हालांकि, समय के साथ इसकी स्थिति में कुछ हद तक गिरावट आई है। कोठी के आसपास का क्षेत्र अब पूरी तरह से शहरी नहीं है और यह सरकारी डेयरी फार्म के पास होने के कारण आम जनता की नजरों से कुछ हद तक छिपी हुई है।

ASI द्वारा कोठी के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय सुंदरता को बनाए रखा जा सके। लेकिन, यह कोठी अभी भी पर्यटकों के बीच उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी लखनऊ की अन्य कोठियाँ, जैसे दिलकुशा कोठी या तारे वाली कोठी। इसके पीछे कारण इसकी स्थिति और प्रचार की कमी हो सकती है। फिर भी, इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है।

बिबियापुर कोठी और दिलकुशा कोठी का संबंध

बिबियापुर कोठी का दिलकुशा कोठी के साथ निकट का संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र में और एक ही समयकाल में बनाई गई थीं। माना जाता है कि दिलकुशा कोठी नवाबों के लिए एक निवास स्थान और शिकारगाह थी, जबकि बिबियापुर कोठी में नवाबों की महिलाएँ रहती थीं। दोनों कोठियाँ गोमती नदी के किनारे और एक-दूसरे के निकट होने के कारण एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखी जाती थीं। दिलकुशा कोठी को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नुकसान पहुँचा, लेकिन बिबियापुर कोठी अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रही।

लखनऊ की अन्य कोठियों के साथ तुलना

लखनऊ की अन्य प्रसिद्ध कोठियों, जैसे तारे वाली कोठी, हयात बख्श कोठीऔर फरहत बख्श कोठी के साथ बिबियापुर कोठी की तुलना करने पर कुछ समानताएँ और अंतर देखने को मिलते हैं। तारे वाली कोठी को एक शाही वेधशाला के रूप में बनाया गया था, जबकि हयात बख्श कोठी बाद में राजभवन बन गई। बिबियापुर कोठी का उपयोग मुख्य रूप से मनोरंजन और आतिथ्य के लिए था, जो इसे अन्य कोठियों से अलग करता है। फिर भी, सभी कोठियाँ नवाबी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाती हैं और लखनऊ के सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हैं।

बिबियापुर कोठी में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन इसके लिए उचित प्रचार और संरक्षण की जरूरत है। लखनऊ के अन्य पर्यटक स्थलों, जैसे बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और छतर मंजिल की तरह इसे भी पर्यटकों के लिए खोला जा सकता है। कोठी के आसपास के क्षेत्र को सुंदर बनाकर और इसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके इसे अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। इसके लिए ASI और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे।

बिबियापुर कोठी लखनऊ की उन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है, जो अवध के नवाबी युग की समृद्धि और भव्यता को दर्शाती है। इसका निर्माण, वास्तुकला और ऐतिहासिक घटनाएँ इसे एक विशेष स्थान देती हैं। गोमती नदी के किनारे स्थित यह कोठी न केवल वास्तुशिल्पीय चमत्कार है, बल्कि नवाबी संस्कृति, ब्रिटिश-अवध संबंधों, और सियासी इतिहास का प्रतीक भी है। हालाँकि, इसकी वर्तमान स्थिति और प्रचार की कमी इसे पर्यटकों की नजरों से दूर रखती है। बिबियापुर कोठी के संरक्षण और प्रचार के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि यह लखनऊ की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनी रहे और आने वाली पीढ़ियाँ इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें।